Diario de un hincha maldito con saudade

Para Ángel Jacquez

Mi conciencia arranca en los Mundiales. En mi casa en Ciudad Lerdo, con mis viejos y hermanos. Es México ’86, a unos meses de cumplir 9 años, curso el tercer grado de primaria en un colegio católico. Por las tardes al salir del catecismo, me apuro para llegar con mi abuela que tenía una miscelánea que se comunicaba con la imprenta, el lindo oficio que aprendí junto a mi padre y despertó en mí el gusto por las letras, el lenguaje, los símbolos y los rituales. Desde ese momento, recortaba notas del periódico para intentar documentar un pedazo de historia. Aunque tengo flasheos de los goles de Maradona a lo largo del torneo, en mi mente resuenan los gritos de los vecinos del barrio y el crujir de un montón de botellas quebradas cuando Alemania eliminó a México en penales. Un dolor colectivo del que nunca me sentí parte. En aquellos tiempos, Imevisión transmitía los partidos del Napoli de Diego, mientras que Televisa pasaba los del todopoderoso Real Madrid de Hugo Sánchez. El sur que desafiaba al norte. Sin saberlo, algo se estaba inoculando dentro de mí. Deportv vs. Acción; por ahí pasó mi primera grieta ideológica. Al año siguiente, Soda Stereo se presentaría en el Estadio Revolución y yo con apenas 10 pirulos queriendo asistir. ¡Ma-mi-ta!

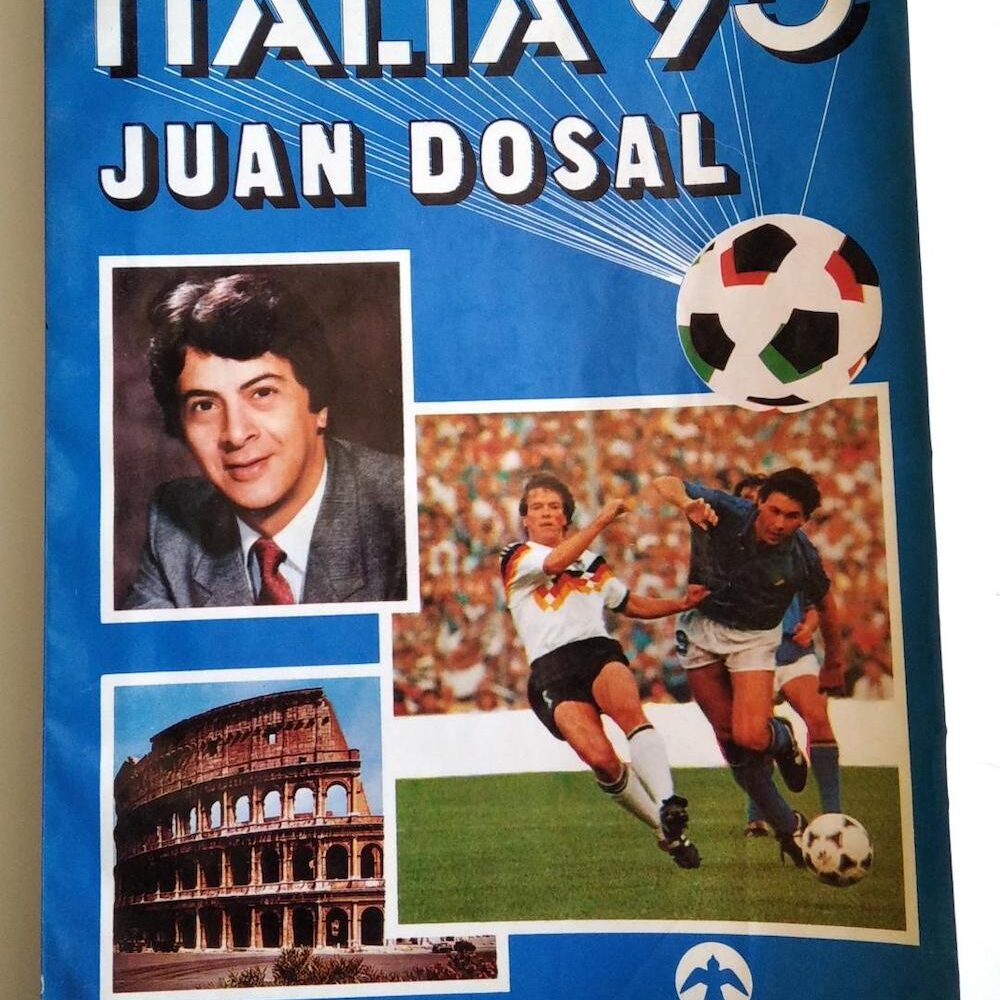

En Italia ’90, a mis casi 13 años, como empezaba a pasarme con las chicas, los partidos me ponían nervioso. Las incipientes sensaciones de enamoramiento escolar, se confundían con las pasiones provocadas por el destino de una pelota. Las primeras cartas de amor las escribí mientras observaba el televisor y escuchaba atento la manera en que los comentaristas armaban un relato. Un libro de Juan Dosal que me regalaron mis viejos ese domingo 8 de julio de 1990, cuando Edgardo Codesal le pitó un penal inexistente a la Argentina, fue una extraordinaria fuente de información cultural y deportiva; digamos que fue mi proto-internet. Una de las postales imborrables de aquella justa fue el pase de Maradona a Caniggia para ganarle a Brasil en octavos. Y la más desgarradora, pero a la vez inspiradora es ver al Pelusa puteando a los italianos que abucheaban el Himno Nacional en semis. Un’estate italiana, el tema oficial de ese verano de mis años maravillosos, todavía me saca un par de lágrimas en la actualidad. En otro contexto, mi hermano mayor estaba camino a convertirse en sacerdote. A la mitad reculó del seminario, pero en el trayecto me compartió La misión, la película que contenía el entrañable Oboe de Gabriel, que hasta la fecha me pone la piel de pollo.

Estados Unidos ’94, poco antes de llegar a los 17 años, lo recuerdo como una experiencia agridulce. Mis ojos habían visto los mejores Juegos Olímpicos de la historia: Barcelona ’92 con toda su riqueza cultural, el adiós de Maradona de los Mundiales, decepciones amorosas en la preparatoria con sus respectivas resacas etílicas y mi inminente ingreso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. México estaba en ebullición: devaluación, levantamientos armados y asesinatos en las altas esferas. Yo prefería evadirme con Beverly Hills 90210 y un poco de eurodance, mas nunca con grunge. Al año siguiente falleció mi abuela paterna. Tengo presente con profunda ternura cómo mi padre cuidó siempre de ella, acompañándola a sus citas médicas y en sus últimos meses, la devoción, amor y respeto con que la despidió.

Francia ’98, fue una bienvenida a mi adultez en muchos sentidos y empecé a ser consciente de mí mismo de forma introspectiva. Un par de años antes, El Jorobado de Notre Dame consolidó un vínculo inquebrantable con mi hermano menor que hasta la fecha permanece intacto (la vimos más de 20 veces en el cine). Hice teatro por primera y única vez en mi vida, mi hermana se casó y un mundo diferente se abrió ante mí. El britpop y más tarde la música electrónica se convertirían en el soundtrack de mi generación. A nivel deportivo, cultural y geopolítico, la noticia del triunfo de los Springboks en la Copa Mundial de Rugby, en la Sudáfrica de la reconciliación de Nelson Mandela, me voló la cabeza para siempre. Hasta el día de hoy agradezco no haber sido amamantado por MTV o Telehit como el resto de mis amigos. Creo que mi educación se nutrió más del lado de Farinelli, Braveheart, Trainspotting o la trilogía Bleu, Blanc y Rouge, de Kieślowski; compositores como Vangelis, James Horner, Ennio Morricone, Zbigniew Preisner y Goran Bregović. Eso más los textos en la universidad de Marx, Engels, Maquiavelo, Gramsci, Eco, Sartori o Chomsky. No podían faltar mis gacetas de fútbol que compraba en Revistas Juárez: Onze Mondial (Francia), World Soccer (Inglaterra) o Don Balón (España). El internet aún estaba muy lejano en mi horizonte.

Corea y Japón 2002, es un recuerdo difuso por no decir que vacío. La eliminación de Argentina en primera fase hizo que le perdiera el interés al resto del torneo. Son los tiempos de los primeros raves, el acercamiento a las drogas y la experiencia de mi primer laburo como periodista cultural. Un concierto de The Cranberries y el espectáculo de danza irlandesa Riverdance acreditado como prensa, entrevistas memorables con José Luis Cuevas, Horacio Franco o Roberto Sosa. No estaba mal para un chabón provinciano. En honor a la verdad debo decir que nunca me perdí. Ni en el Skizzo en Monterrey, el Suite en Torreón o La Cava del Vergel en Gómez Palacio. Para mi desgracia, las sustancias no eran lo único que te podía llevar a abandonarte a ti mismo. Faltaban los apegos. Esa fue mi década perdida.

Alemania 2006, poco antes de llegar a mis 29 años, significó la odisea tardía de vivir solo, el alejamiento físico y emocional de mi familia. Fue un intento de crecer a medio camino entre la inconciencia y la osadía. Tiempos de recitales: desde Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Depeche Mode y Soda Stereo, hasta los rituales iniciáticos y hedonistas de Paul van Dyk, Tiësto y Anthony Pappa. Nada comparado a ser testigo del proceso creativo en la grabación de un disco de Ástor Piazzolla con una orquesta de cámara: el bandoneón del maestro César Olguín aún estremece mi alma, tangueramente. El gol de Maxi Rodríguez en Leipzig que grité con perfecto yeísmo rehilado en el restaurant re contra whitexican Pampas, en medio de la desaprobación moral de amigos y desconocidos. Unos meses después, primera llamada de madurez: el infarto de mi padre. Aunque ese no fue el final. La vida me dio la oportunidad más de una vez y todavía me pregunto si supe o no aprovechar tantos regalos. Como ese viaje inolvidable a La Habana, esa ciudad infinita detenida en el tiempo que me mostró lo mejor del ser humano, a pesar de que su destino sea estar aislados del mundo, pero al que le sobra poesía, sensualidad, talento, coraje y educación. Extended play: los Pumas de Bronce –aquel legendario tercer lugar de la Argentina en el Mundial de Rugby en Francia– nos mostraron que ese era el camino a la inmortalidad. La mística estaba intacta en esa honorable y ancestral pasión de villanos jugada por caballeros. Juan Martín Hernández también era Marado’.

Entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, se intercalan las imágenes de los últimos años de mi madre con su salud deteriorada y su posterior partida. Por trágico que parezca, uno empieza a comprender o a encontrarle sentido a la vida después de la muerte. Al mismo tiempo, recuerdo el miedo de ver los partidos en medio del terror de los tiempos oscuros de inseguridad, resultado de una guerra absurda, inútil y dolorosa. Aún así, guardo esos lapsos finales junto a mi mamá como un paraíso perdido: a mediodía íbamos juntos al mercado y por la tarde jugábamos a las cartas mientras nos reíamos de las peleas interminables entre José Ramón Fernández y David Faitelson en ESPN. Tampoco le faltaba pasión por el fútbol: “Perdieron sus boludos”, me espetó sin pudores tras el terrible 4-0 que nos endosó Alemania en Ciudad del Cabo. Fueron épocas de aprendizaje en todos los sentidos. Mi primer viaje soñado a Buenos Aires: poder caminar por las esquinas que conocí gracias a maestros como Spinetta, Charly, Cerati, Melingo, Calamaro y por supuesto, a incontables tangos y milongas. Mi paladar no olvida el sabor de esas Quilmes stouts en el Sullivan’s, un pub en el corazón de Palermo Soho donde se cruzan las calles Borges y Cortázar. En esa travesía pude conocer mi templo pagano: La Bombonera y así rendirle pleitesía a Martín Palermo. Porque Maradona podrá ser D10S, pero El Titán es mi Papa Francisco. Después, desde la comodidad de la tristeza y el duelo, se vino mi segunda crisis espiritual y mi tiroides se hizo pelota: perdí 40 o 60 kilos en medio año. Los recitales me volvieron a salvar: Morrissey, Dead Can Dance, John Digweed, Paul van Dyk y Luis Eduardo Aute. La primera final de Messi, pero de nuevo los germanos nos truncaron el sueño esa noche en el Maracaná. Estuvo tan cerca que parecía que no volveríamos a ilusionarnos nunca más. Los genios no deben morir. ¡Gracias totales, Gustavo! ¡Buenos Aires, Argentina, humedad! ¡Cae el sol y aún sigo soñando!

Unos años antes de Rusia 2018, las condiciones físicas de mi padre fueron mermando y de forma simultánea yo recaía en las garras del hipertiroidismo como supongo cede un adicto a la heroína o al fentanilo. Aunque eso no impidió que realizará mi segundo viaje a Buenos Aires, esta vez en el re concheto barrio de Recoleta, en plena efervescencia electoral y el ascenso al poder de Mauricio Macri. La música siguió a mi lado como la cómplice ideal en el culo del mundo: La Chicana y Él mató a un policía motorizado; más Blur y Babasónicos en Ciudad de México, sellaron un mes inolvidable que me trajo de vuelta a esta dimensión. Lo mejor estaba por venir. A mi regreso, aún con el clásico –y detestado por muchos– juego de hablar con acento porteño, a mis 38 años, el fin de semana que su majestad David Bowie lanzó Blackstar y definió el statement de la muerte como obra de arte, conozco a mi esposa y me cambia la vida para siempre. ¡Gracias por venir, mi morocha pelirroja de rizos definidos y proporción áurea renacentista! Bonus track: Pensé que nunca me recuperaría de ese 3-0 que nos metió Croacia y mucho menos de esa voltereta de 4-3 que nos propinaron los franceses. Hasta ahora.

Finalmente llegamos al presente: Qatar 2022. La magia de mi esposa no deja de sorprenderme en estos 7 años. A paso acelerado está palomeando cada uno de sus sueños: lanzó su propia marca de ropa, realizó cuatro desfiles de moda, regresó a estudiar actuación cinematográfica, se animó de nuevo a posar ante las cámaras y además produce un podcast. Es mi mayor inspiración y mi trabajo es ser un facilitador de sus tareas. En 2020 falleció mi padre, en paz, dormido en el sillón de su recámara donde disfrutaba de la televisión y se reía como niño, en la casa que junto a mi madre transformaron en un hogar. Fue un adiós sensible pero hermoso, rodeado de sus hijos y demás familiares. Ese mismo año también se nos fue Maradona, un guion que preparó el terreno para lo que sería una épica inconmensurable: la canonización de Messi. Besar a mi esposa después de gritar el segundo gol de Di María en la final, fue la recreación del mito fundacional: la metáfora perfecta. Ese será mi gol del siglo para la posteridad y la eternidad. A mi papá el fútbol le importaba poco y nada. Sin embargo, ahora que Argentina es campeón otra vez después de 36 años, quiero entender que, por más absurdo que parezca, a veces para que algo vuelva a crecer algo tiene que morir. La vida es eso que ocurre entre Mundial y Mundial.