Los riesgos del ocio

Siempre me gustaron los mapas. Tal vez debiera aclarar que no precisamente los mapas tipo el que te pedían en el colegio de la República mexicana o el famoso mapamundi; tampoco los globos terráqueos.

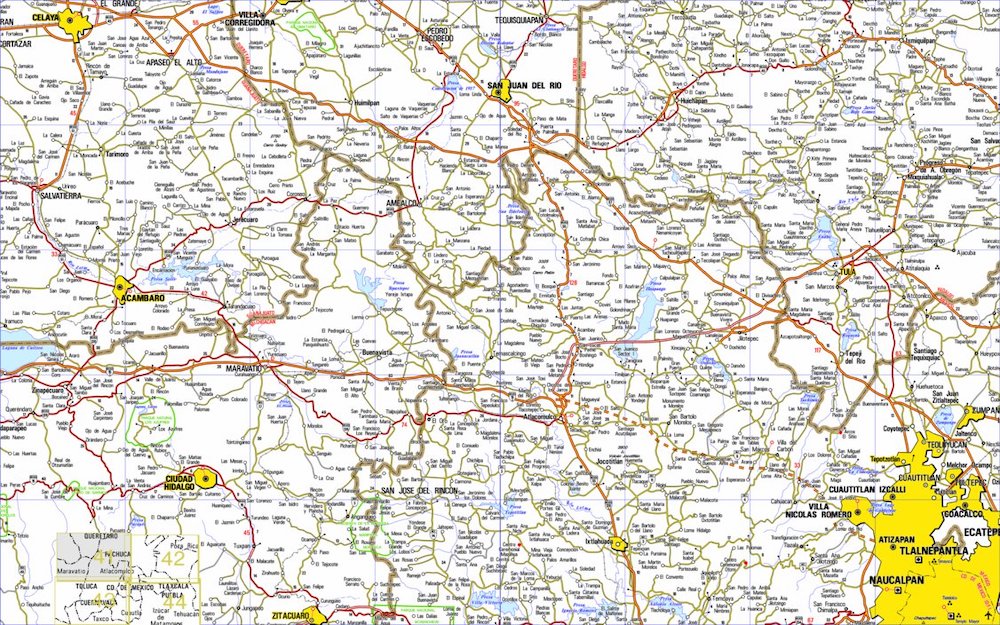

Lo mío era la Guía roji, ¿la recuerdan? Ese cuadernillo que se desdoblaba de mil y un maneras y te daba carreteras, pueblos con puntos de diversos colores, y donde estaban marcadas las capitales o las ciudades importantes con círculos más grandes o más vistosos, o estrellas, o, en fin, hasta ríos, lagos, lagunas.

Deslizabas el dedo por la carretera, digamos la cincuenta y nueve o la treinta y ocho, y la seguías y seguías hasta ver donde llegaba, qué pueblos pasaba, dónde cruzaba, dónde se desviaba o todo lo que podía implicar. Entonces, rectifico, siempre me gustó la Guía roji.

Recuerdo tantos viajes en carretera con mi padre al volante. Mi padre lleno de seguridad en su manejar, en los caminos que tomaba; llegando a ciudades donde movía el Volkswagen, la Fairmont o la Combi con singular maestría, dándome la idea de que sabía exactamente a donde iba, de que conocía ese lugar desde antes, o de que dominaba todo sobre cómo y a dónde llegar, simplemente porque era el conductor del auto en cuestión. Y sí, siempre pensé que había una relación instantánea, un momento mágico en el que aprendías a manejar y en automático tu cerebro iba a saber por dónde ir, a dónde llegar, qué calle tomar.

Cuando adolescente uno de mis grandes deseos era aprender a manejar para poder adquirir ese poder fantástico de tomar el auto y largarme a cualquier punto con la certeza de tener la ruta exacta, de poseer esa ancestral intuición del cómo entrar a una ciudad y salir sin problemas de ella.

Hace poco platicaba con mi pareja sobre la admiración que me causó durante el primer viaje que hicimos juntos, a Zacatecas, casi recién iniciada la relación. Éramos apenas unos noviecillos, más asustados por el rumbo que tomaba la relación, que por el aguacero espeso que caía en ese momento sobre la carretera. Esa lluvia le dio más encanto todavía al viaje. Mi asombro fue porque al llegar a Zacatecas, tuve la certeza de que él tenía el mismo poder sobre el auto que mi padre. Ese mapa interno. Entró por la ciudad, por la calle principal, como si toda la vida hubiera vivido ahí. Yo fui la nota discordante que en el primer semáforo se bajó como loca a preguntar al hotel de la esquina si tenían habitaciones, mientras él me miraba pasmado, supongo que dándose cuenta de lo que sería su vida al lado de una mujer tan impulsiva. Aun así, se quedó, pero eso es otra columna.

Ahora no hay más Guía roji, pero tenemos el famoso Google Maps que acompaña nuestros paseos por lugares desconocidos. Me gusta revisar mi ruta antes de salir y luego, en mi locura sin límites o en mi soledad automovilística, pelearme con la famosa Siri, decirle lo equivocada que está cuando me recomienda una ruta en lugar de la que estoy visualizando como la mejor para llegar a mi destino.

A veces solo conecto la aplicación para sentirme acompañada, mientras me indica caminos que no usaré, porque creo que, por fin, el mágico mapa del camino se ha vuelto parte de mí.